上田博章 上田博章

民放 ステレオ 事始め

戦前から放送事業を独占してきたNHKが、一九五四年、ラジオの第一放送と第二放送の

電波を使ったステレオ番組「立体音楽堂」を放送して音響マニアの人気を博していました。

電波を一つしか持たない民間放送としては手も足も出なかったのですが、何しろ大阪は日本で

初めて民間放送の電波を出した街です。NHKに遅れること三年、遂に二局の民放が協力して、

ステレオ番組を放送することになりました。

私はそれに関わった一人です。まあ別に自慢するほどのことでもないのですが…。

駆け出しのアナウンサーだった私の生活環境は極めて劣悪でした。

四畳半の下宿は阪急石橋駅前の煙草屋の二階。部屋には布団と火鉢とラジオしかありません。

学校を出たばかりの会社員の多くは、こんな殺風景にして貧困な環境を、当たり前だと思って

いるような時代でした。

ですから、テレビ受像機もレコードプレーヤーも持たない私にとって、世の中に「ステレオ」

なるものが、存在すること自体を知らなかったのです。

年末も押し迫ったある日、いきなり偉い人に呼ばれました。

『民放初のステレオ放送をやることになってな、お前を抜擢することにしたぞ。スポンサーは

松下電器や。担当ディレクターは朝日と毎日が共同でやる。アナウンサーとスタジオはウチと

毎日放送とで三ヶ月交代やけど、朝日のお前が第一声を出すことになるからな。ま、気張って

やってくれや』

ライバルである毎日放送と共同で「ステレオ放送」とやらを始めると言っても、いったい何を

どうするのか。「はい」とは言ったものの私にはさっぱり理解できず、浮かぬ顔で上司の命令を

承ったのでした。

こういう「ステレオ知らず」の連中は何も私だけではなかったようで、そんな輩を対象にして、

先ずは「ステレオとは何ぞや」という解説から始まったのです。しかし、講師の技術屋さんが

訥弁で、せっかくの説明がサッパリ解らん…となると、ヤル気もサッパリ起こりません。

せめて、立派な「ステレオ機器」を目の前に据えて、左からヴォーカル、右からは伴奏…

という典型的なステレオレコードでも聞かせてくれたら「ナルホド、こりゃ凄い」ということ

になるのでしょうが、そんな配慮もなく理屈ばっかり…。

「ハイファイでも、結構ええ音を楽しめてるやんか」

「いまさら手間ヒマかけて金かけて、ステレオみたいなもん出したかてなあ、将来性ないんと

チャウか」

こんな声もチラホラ耳に入って来たりして気が滅入るばかりです。

しかし、ステレオ放送のプロジェクトは粛々と進められ、初会合の席にはスポンサーの宣伝

課長が颯爽と登場して来ました。

凄いヤリ手という評判の課長さんはでっぷり肥った大男です。当時 大企業の宣伝課長といえば

ベラボーな権限と膨大な予算を握っていましたから、関取風の課長を中心に会議室が緊張した

雰囲気になってしまうのも致し方ありません。

幸いなことに、朝日・毎日の二人のディレクターは、揃いも揃って心優しい紳士でした。

朝日放送のディレクターは長身痩躯の人格者、紅野さん。

一方、毎日放送の橋元さんも大人物で、いつもニコニコ悠揚迫らず絶対に慌てたり怒ったり

しないという「出来たお人」です。

新人アナウンサーだった私にとって、これほど有難いことはありません。

優秀なスタッフは、ヤル気のない私なんぞには目もくれず、民放初のステレオ放送実現に

向かって準備を整えていました。

やがて、ステレオ番組のテーマミュージックが決りました。ペレスプラード楽団の

「ファイアー・ワーク(花火)」です。ご存知の方も多いでしょう。

いきなり左から八小節のパーッカッション。続いて右から「ギャーッ!」っと悲鳴のように

ブラスが叫ぶ。それはそれは、ステレオ放送にピッタリのテーマ音楽が選曲されていました。

続いて出来上がってきたのが台本です。

あまり知られていないことですが、一九五〇年代のDJは、ほとんどが台本に基づいて喋って

いました。それを、いかにもフリートークであるかのように喋るのがDJにとって、腕の見せ

どころだったのです。

新人アナの私にも当然のように台本があてがわれていました。

『上田君、喋り易いように適当に書き替えてくれたらええよォ』

台本を作った二人のディレクターは、どこまでも優しいのです。そんな私にも、

唯一許されているアドリブの部分がありました。

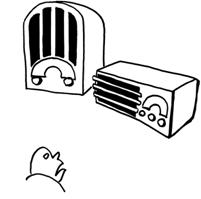

ラジオが二台必要であり、それをどう配備するかということを説明する件りです。

『恐れ入りますが、ラジオを二台ご用意願います。 『恐れ入りますが、ラジオを二台ご用意願います。

左のラジオのダイヤルを1010キロサイクルの朝日放送、

右のラジオを1210キロサイクルの毎日放送に合わせて下さい。

そして、あなたは二つのラジオの間の、ちょうど正三角形の頂点に

なる位置にお座り下さい。

なお、二つのラジオは同じ大きさ、同じ音質のものをお使い頂きたいのです…』

こんな調子で、二台のラジオのセッティングをひたすらお願いしなければなりませんでした。

ところでこういう「初物」を世に出すには監督官庁の認可が必要です。

つまり、放送終了後の真夜中に朝日、毎日の両局から試験電波を流して当局の監査を

受けなければなりません。

結局、試験放送は一九五九年(昭和三四)の年明け早々と決まりました。

ところが、その日の私の勤務は「宿直明け」、つまり「朝帰り」をする日だったのです。

前にも触れたように局アナの宿直というのは、通常夕方に出勤して夜中まで働いた後、

仮眠を挟んで翌朝の十時までという勤務です。

深夜放送がなかった時代ですから、午前0時頃に放送を終了したあと、機械も人間も

一服していました。

宿直を引き受けた連中は、「蚕棚(かいこだな)」と呼ばれる二段ベッドで横になり、

午前四時半に叩き起こされていたのです。

つまり、宿直勤務を終えた私が当日の深夜に生放送を担当するということは、四時間の

仮眠を挟んだ三十二時間勤務ということになる。もし運送会社だったら国土交通省の査察が

入りそうな理不尽きわまる勤務です。

『新人アナウンサーに重い番組を担当させるのだから、良い仕事をさせるために、勤務を調整

してやろう…』

当時の管理職にこういう優しい発想は全くありませんでしたね。

『若い奴はコキ使え。それが血となり肉となる』

何しろ、組合も未だ結成されていませんでしたし…。

一九五九年(昭和三四)一月二十四日は二つの民間放送局を結ぶステレオ試験放送が

行われた日です。

前日からの深夜交代勤務を終えた寝不足の私には、十四時間の猶予が 前日からの深夜交代勤務を終えた寝不足の私には、十四時間の猶予が

与えられていました。

「会社でウロウロしていると、またどんな雑用を仰せつかるか分かった

もんじゃない。

しかし、わざわざ電車に乗って下宿に戻り仮眠をとってからまたぞろ深夜に出社するのも

如何なものか。この際、会社の近くの肥後橋寮でうたた寝するのが得策だぞ」

寮に転がり込んだ私は、真昼間に布団を被ってウツラウツラしながら「夜なべ仕事」に

備えておりました。

*

大阪中之島の夜更け、新朝日ビル十三階のスタジオ周辺はピリピリした空気が漂っていました。

この時間、北新地のバーやクラブでウロチョロしているお偉方も、神妙な面持ちで立ち会っています。

マイクの前に座っているのは、寝トボけた顔の私…。

午前0時を過ぎて、暦が替り、やがてガラスの向うから気合のこもったディレクターの「Q」が

発せられました。

私は夢中で叫びます。

『松下電器提供。音のシネラマ、ナショナルステレオホール!』

間髪を入れずドラムス。続いてブラスが「ギャーッ」

朝日放送と毎日放送の電波を使った民放初のステレオ放送は、私の金切り声で始まりました。

近畿はもちろんのこと、はるばる海を渡って故郷の徳島へも流れて行ったのです。

本放送・一九五九年二月六日。月曜夜七時〜八時の人気番組として定着。

(徳島エコノミージャーナル 二月号)

HOME

|

上田博章

上田博章